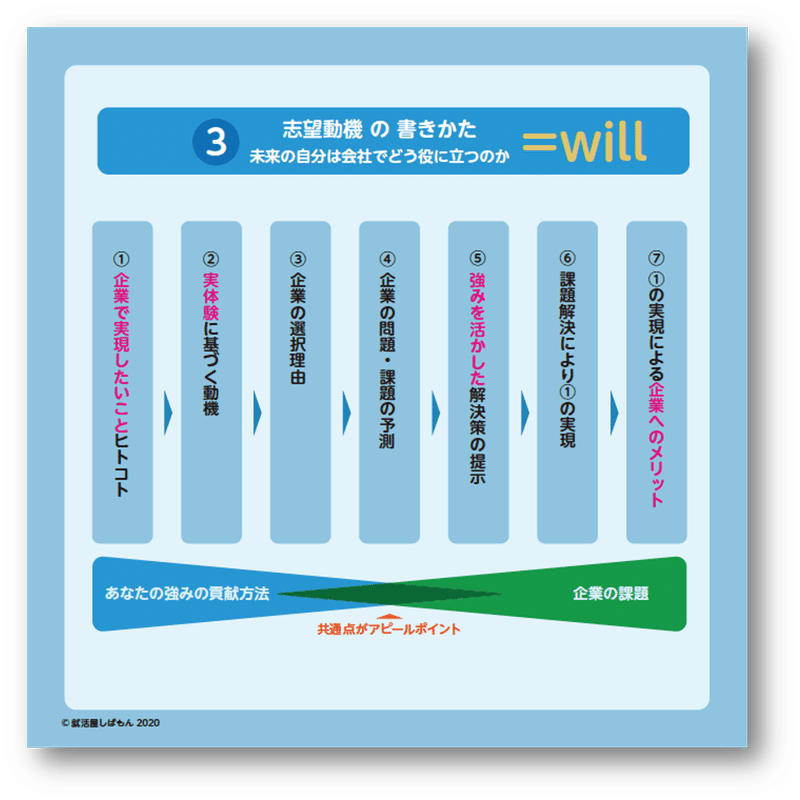

志望動機の構成

志望動機では、自己PRで述べた「強みが入社後も再現されることをふまえて、将来的にその企業で何を成し遂げたいのか、その際に自身の強みはどのように活かされるのか」という【貢献性】が問われます。

また、時系列的に言うと、「志望動機」では、「強みを<未来>(=入社後)でどのように活かし、貴社の事業で利益に貢献できるのか」を訴求します。つまり、「can」をふまえたうえで「will」を訴求します。

前述したとおり、「can」と関連付けながら、「貴社で将来的に何を成し遂げたいのか」という「will」もしっかり伝えましょう。志望動機は「will」と「can」を掛け合わせて示すのが良いかと思います。

志望動機の構成は以下の7段階になります。

(図中の文言とは一部異なります。)

1.結論(将来的に成し遂げたいこと)

2.実体験に基づく動機

3.企業選択の理由

4.企業課題の予測(求められるスキルの予測)

5.貢献性の提示

6.課題の解決による成し遂げたいことの実現

7.まとめ(企業の事業とwillの一致/willの実現と企業の利益にはcanが活かせる)

順番に説明します。

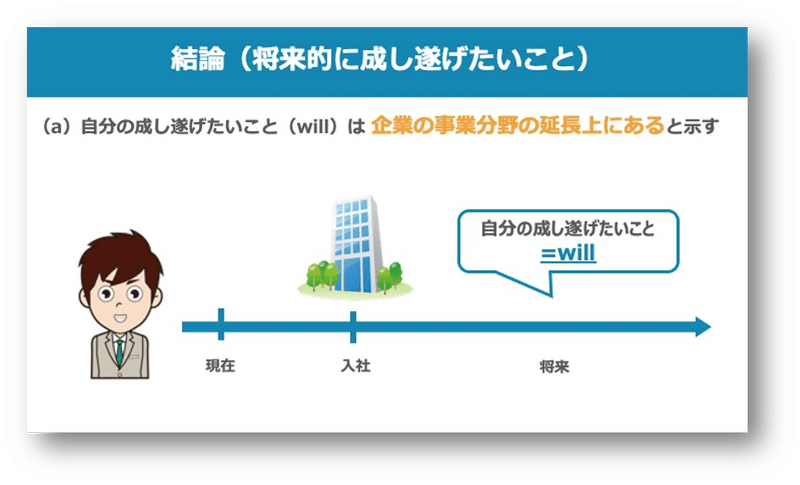

1.結論(将来的に成し遂げたいこと)

まずは比較的大きな夢や目標(将来的に成し遂げたいこと)を語ります。その際、重要なポイントが2つあります。

(a)自分の成し遂げたいこと(will)は企業の事業分野の延長上にあることを示す

その成し遂げたいことというのは「その企業の事業分野を通して(その延長上で)実現できる」という位置づけにすることがポイントです。

それが示せないと、「他の業界の企業でもそれはできるよね?」と言われてしまいます。

皆さんの本音を言えば入りたい会社に入ることが目標だと思いますが、企業側からすると入社がゴールではなく、入社後にどんなことを成し遂げたいと考えているのか、そのビジョンを聞きたいはずです。

例:貴社/御社の○○事業の△△を通して□□な社会を実現するために(入社を)志望する。

あるいはもう少し抽象的なレベルで言うならば、

「自身の実現したい社会が貴社の事業分野であれば実現できると考えたからだ。」

という言い方も結論として成立すると思います。

よく質問いただくのが、「会社の中でやりたいことがないから、志望動機が書けない」というご質問です。

「会社の中でやりたいこと」ではなく、「会社を使ってやりたいこと/できること」を探すのがポイントです(逆に難しいですかね)。

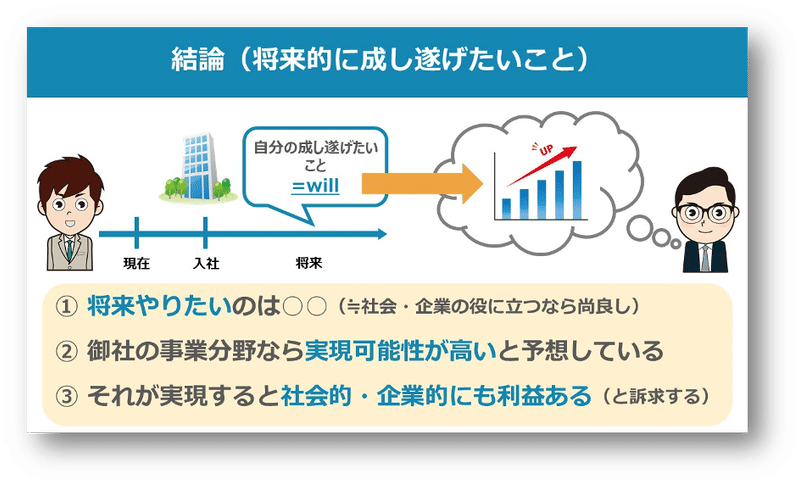

①将来やりたいのは○○(≒社会に役立つなら尚良し)

②御社の事業分野なら実現可能性が高いと予想している

③それを実現すると社会的・企業的にも利益ある(と訴求する)

という構成にできれば良いので、「会社内でやりたいこと」ではなく、「会社を通して会社の外の社会でやりたいこと」を考えてみるのも方法です。

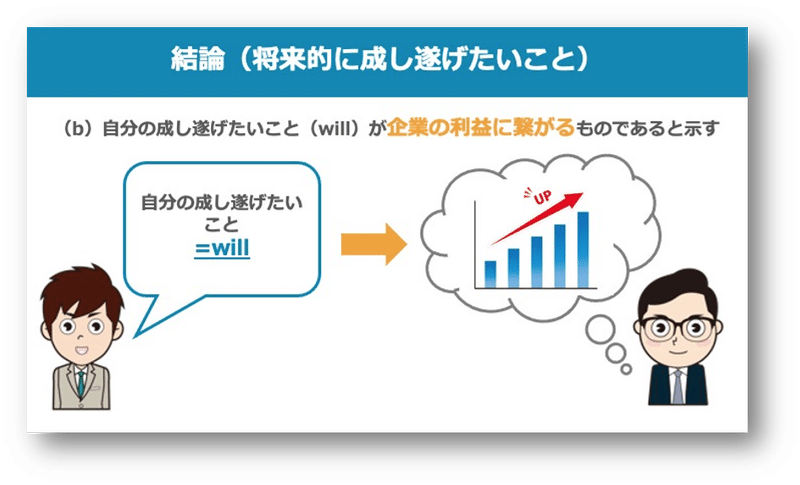

(b)自分の成し遂げたいこと(will)が企業の利益に繋がるものである

成し遂げたいこと(will)がその企業の事業分野の延長上にあったとしても、それが何らかの形で社会に貢献できること、あるいは、その企業の利益となることでなければ、企業は皆さんの述べる「成し遂げたいこと(will)」を自社で実現させるメリットがありません(≒皆さんを採用するメリットがありません)。

社会の役に立つことであれば、概ね企業の利益になるものです。

なお、ここで言う「利益」とは金銭的な利益だけではなく、コストを下げること、リソースを拡大すること、稼働を効率化することなど広義の「企業にとって嬉しいこと」を指します。

また、これだけですと、「成し遂げたいこと(will)とその実現場所・実現手段である貴社の事業分野の一致」および「成し遂げたいこと(will)が貴社の利益になる可能性」だけを述べています。

もう少し詰めると、「自身の実現したい社会が貴社の事業分野であれば実現でき、かつその際には自身の強みとなる~~という力が活かせるからだ。」というところまで踏み込めると良いですね。これが志望動機の重要なポイントになります。

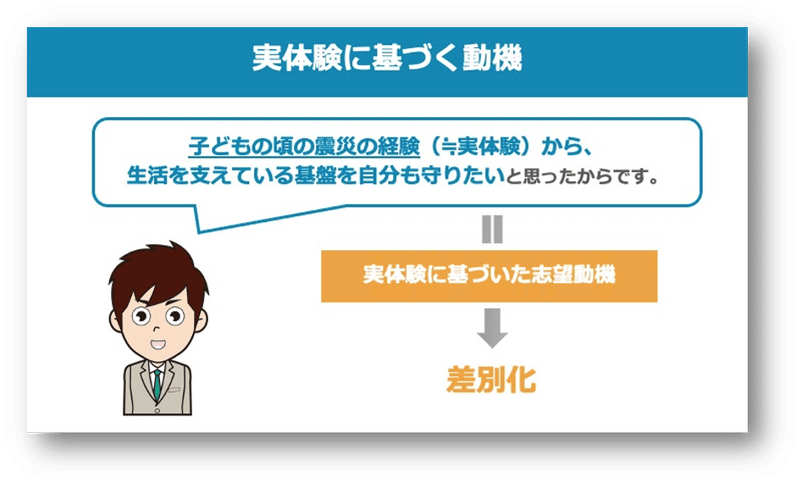

2.実体験に基づく動機

面接官は「なぜそう思ったのか?」を問うてきます。

「自分には○○という成し遂げたいことがある」と言われたら、どうしてそう思うようになったのか聞きたくなるのが面接官です。

そこで、次は上述の「成し遂げたいこと」を成し遂げたいと思うようになったきっかけ(≒実体験)を述べましょう。

「実体験」に基づくのが大切です。

志望度の高い企業であれば、実体験も見つけやすいと思いますが、志望度の低い企業の場合は実体験を見つけるのが難しいかもしれません。

例:子どもの頃の震災の経験(≒実体験)から、生活を支えている基盤を自分も守りたいと思ったからだ。

上記の例はかなりありふれたものですが、自分なりの実体験を述べることで、志望動機に「独創性(≒オンリーワン性)」が感じられるようになります。

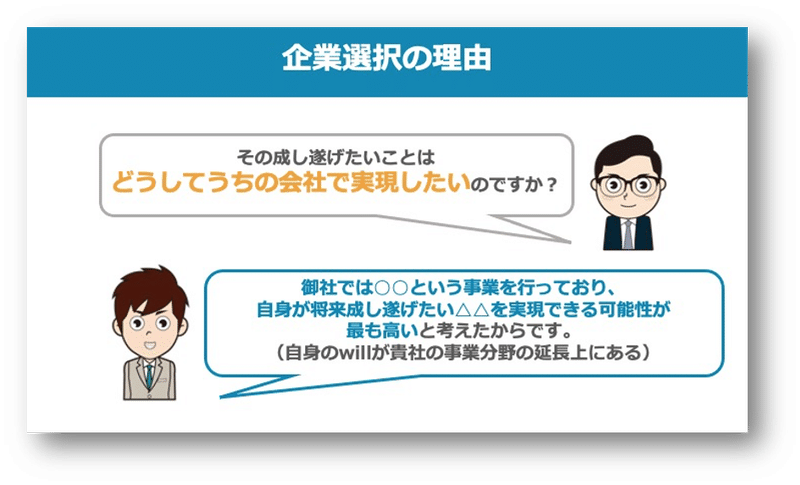

3.企業選択の理由

上の2つの段階では、「成し遂げたいこと(will)」と「それを成し遂げたいと思った動機となる実体験」について述べました。

そうすると、面接官は「その成し遂げたいことはどうしてうちの会社で実現したいの?」と聞きたくなります。

次は、「自分の成し遂げたいことを実現する上で、なぜその企業なのか」について説明する必要があります。

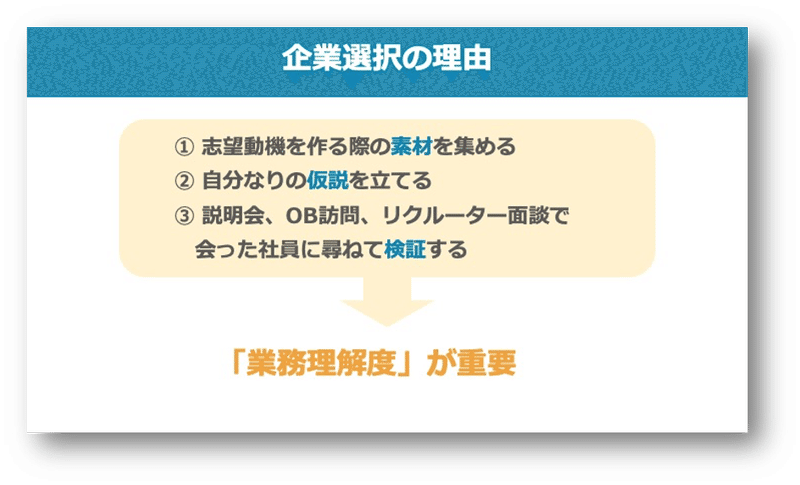

ここで重要になるのが、業界研究・企業研究に基づく「業務理解度」です。

ごく簡単に言うと、「御社では○○という事業を行っており、自身の成し遂げたい△△を実現する上で、最も適したフィールドであると考えたからだ」ということが伝えられれば、「なぜ御社なのか」という「企業選択の理由」の回答になります。

同じ業界の企業の場合、展開する事業が類似しているため差別化を図るのは難しいかと思います。

できるだけOB訪問やリクルーター面談、説明会などで社員さんから実際に他社との違いを聞き出せると良いですね。

その際、単に「御社と競合他社との違いは何だと思われますか」という質問の仕方ではなく、自分なりの仮説を提示した聞き方をしましょう。

例えば、「御社と競合他社の○○社の違いは、私が自分なりにホームページや説明会の情報、業界地図などで調べた限り、△△や□□の点で異なると考えたのですが、いかがでしょうか。もし他にも何か違いや、違いを探すうえでの観点などをご教示いただければ幸いです。」のように言えると良いですね。

そうすると、OBやリクルーターも「よく調べているなあ」と感心してくれるはずです。

説明会、OB訪問、リクルーター面談は志望動機を作る際の「大事な素材集め」の場になります。

自分の志望動機の「弱い」と思う部分こそ、あらかじめ調べて自分なりに仮説を立て、説明会、OB訪問、リクルーター面談で会った社員に尋ねることで検証し、その補強材料を集めてみてください。

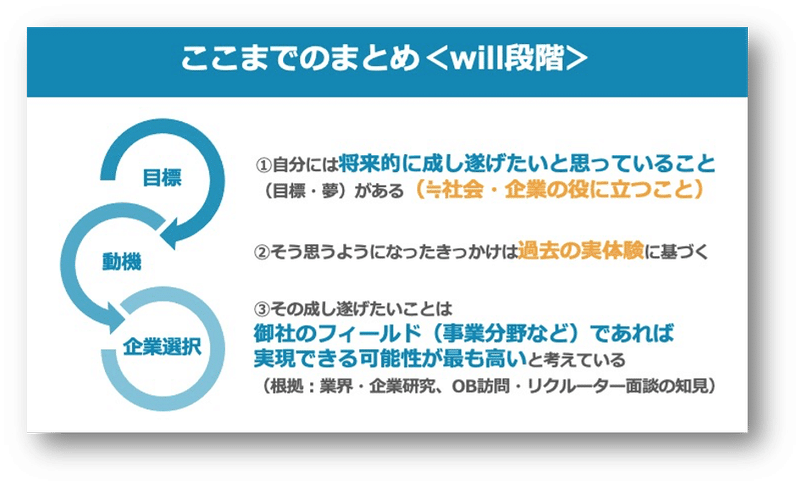

ここまでをまとめると、以下のようになります。

<will段階>

①【目標】自分には将来的に成し遂げたいと思っていること(目標・夢)がある(≒社会の役に立つこと)

②【動機】そう思うようになったきっかけは過去の実体験に基づく

③【企業選択】その成し遂げたいことは御社のフィールド(事業分野など)が実現できる可能性が最も高いと考えている(根拠:業界・企業研究、OB訪問・リクルーター面談の知見)

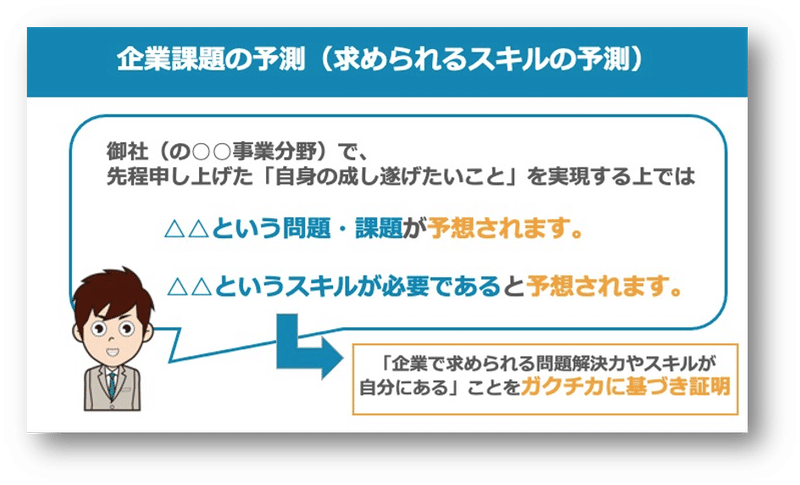

4.企業課題の予測(求められるスキルの予測)

自分の成し遂げたいことを実現する上で「なぜ御社が適しているのか」(企業選択理由)までは述べられました。

しかし、ここまででは、まだ「will」の次元を出られていません。

次は企業に「この学生を採用するメリットがある」と思わせる次元です。

つまり。「can」の次元(ガクチカ⇒自己PRで述べてきたこと)です。

ここで、少し例を挙げます。

皆さんはどういう時に商品の購入を決定しますか?

例えば、今自分が使っているスマートフォンにはモバイルスイカ機能がつけられない(FeliCaがついていない)ため、スマホで自動改札を通ることができないとします。

カードタイプのスイカでも良いけど、できればスマホで改札を通りたいと思っていたとします。

つまり、今、あなたは、「FeliCa機能のないスマホしか持っていないため自動改札をスマホで通ることができない」という問題を抱えています。

そこに、家電量販店のお兄さんに「FeliCa機能のあるスマホ」を勧められたら、「あ、いいかも。自分が今困っていることがこれで解決できるかも。」と購入のメリットを感じるのではないでしょうか。

志望動機に置き換えると、皆さん自身が「商品」かつ「販売者」、面接官は「顧客」です。

上記の例にあてはめると、皆さん自身は「スマホ」という商品、みなさんのガクチカで発揮した自己PRとなる強みは「FeliCa機能」、「スマホで自動改札を通れない」という問題は「企業の抱える問題」、そしてその問題に困っているFeliCa機能なしのスマホを保有している顧客が「御社」です。

皆さんは、面接官に対して、「あなたの会社でのお困りごと(=自動改札をスマホで通れないこと)は、私の強み(=FeliCa機能付きスマホ)によって解決することができます。だから私を採用(=購入)するメリットがありますよ」という流れに持っていくことで、「can」の次元まで踏み込んだ志望動機を構成することができます。

以上をふまえて、志望動機を続けると以下のようになります。

例:御社(の○○事業分野)で、前述の「自身の成し遂げたいこと」を実現する上では△△(という問題)が予想されます。

例:御社(の○○事業分野)で、前述の「自身の成し遂げたいこと」を実現する上では△△というスキルが必要であると予想されます。

志望動機で「私の強みは○○業務に活かせます」と言うと偉そうだと思われないか心配というご相談をいただきます。

「OB訪問やリク面で社員さんから聞いたお話に基づき自分なりに考え、自分の強みは○○という業務に活かせるのではないかと予想しています」という仮説的な伝え方はいかがでしょうか。

ポイントは「予想」(仮説)であるということです。

勿論、皆さんはまだ会社員経験はありませんし、御社で働いたことがあるわけではないので、そのような問題がある言い切ることは難しいでしょう。

やはり同様に、業界・企業研究、企業説明会・OB訪問・リクルーター面談・インターンシップで得られた知見に基づき、御社の抱える問題を「予想」するという立場をとると良いと思います。

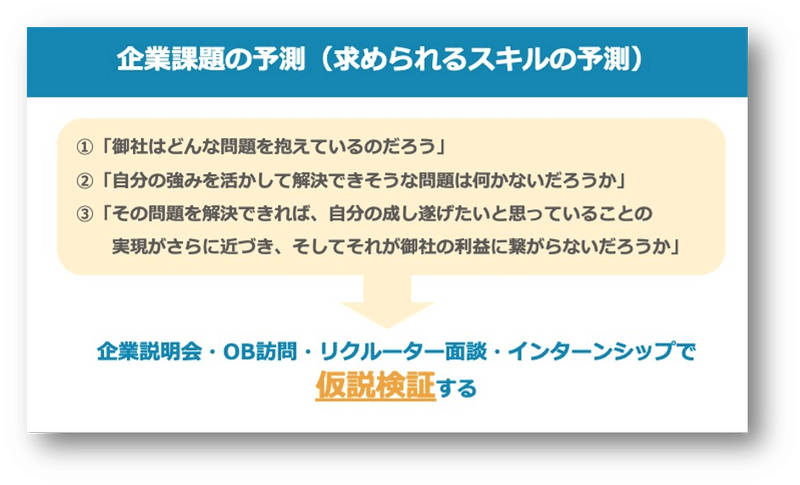

そのためにも、企業説明会・OB訪問・リクルーター面談・インターンシップに臨む際は、

①「御社はどんな問題を抱えているのだろう」

②「自分の強みを活かして解決できそうな問題は何かないだろうか」

③「その問題を解決できれば、自分の成し遂げたいと思っていることの実現がさらに近づき、そしてそれが御社の利益に繋がらないだろうか」

という観点で話を聞き、あらかじめ仮説を立てておき、その仮説が合っているか検証する場として活用しましょう。

▼全文はこちら

コメント